/歴史的な差別を近代が解放した、というのは、捏造された近代の神話だ。むしろ近代化こそが、人間の標準理想像をあまりに狭く画一的に定義したために、同調圧力によって、そのミドルクラスモラリティから漏れる人々を社会から排除し、かえって人権抑圧を引き起こした。この独裁者無き全体主義と戦うために、多くの人道思想家たちが自分自身の人生を賭けて奔走した。/

- 26.01. 中世における自然の多様性

26.02. マチズモ的人間観

26.03. 閉じ込められた人々:16~18世紀

26.04. 女性と革命:18世紀後半

26.05. 教育と中産階級:1800年頃

26.06. 生活改善運動:19世紀初頭

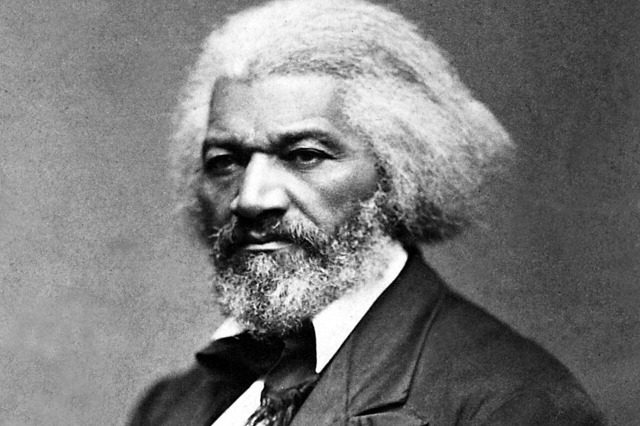

26.07. 現実主義的人道主義者:19世紀半ば

26.08. クリミア戦争とカンザス戦争:1850年代

26.09. アメリカ南北戦争:1860年代

26.10. アメリカ南北戦争後:1864~73年

26.11. 長期不況:1873~99年

26.12. 帝国主義:1900年頃

26.13. 第一次世界大戦:1910年代

26.14. 第一次世界大戦後:1920年代

26.15. 第二次世界大戦:1930~45年

26.16. 戦後:1945年~

「で、自由、平等、友愛の精神とともに近代世界に広まった人権の概念を学ぶんですね。今日は、どんな哲学者が登場するのかな?」

それは逆さまの神話です。じつは、近代化が世界を病ませ、それはいまもです。これは近代哲学の裏側と言えるでしょう。

「え、どの哲学?」

これまで話してきた人文主義、合理主義、そして倫理主義です。これらは人間性をあまりにも狭く定義したせいで、多くの人々がその枠からはずれて抑圧されたんです。そして、この問題を解決しようとしたのは、ソファ哲学者ではなく、社会活動家たちでした。

「なるほど、活動家は、ソファ哲学者以上の思想家か」

26.01. 中世における自然な多様性

中世ヨーロッパでは、どの国も、王族から乞食、賢者から狂人、荒くれ者から泥棒まで、さまざまな人々がごたまぜでした。ヨーロッパにも多くのアフリカ系黒人のムーア人が住んでおり、貴族の中には彼らの子孫もいました。聖職者でさえ、酒を飲み、女性と交わり、賭博に興じることは珍しくありませんでした。人々は、酔っ払って歌い、気ままな祝祭を楽しんでいました。つまり、倫理を守るように強いる権威は無く、彼らは思い思いに生きていました。いや、そもそも彼らには倫理なんていうものがありませんでした。

「それは、かなりでたらめなエデンの園の神話みたいだ。でも、彼らにだって家族制度はあったのでしょう?」

たしかに結婚はしましたが、離婚も多く、夫や妻が勝手に家を出てしまうこともよくありました。私生児や捨て子も多くいました。家族に財産があれば、兄弟姉妹、年長も年少も、狂人や白痴であっても、すべての子供が相続を受け取り、結婚すると、夫婦の財産は新しい家族のものして統合されました。

「それが平等だな」

ローマ人や中国人にとって、家族は儀式の単位であり、最年長の男性、「家長(パテル・ファミリアス)」がその責任者でした。家族の中では、財産、家臣や奴隷だけでなく、子供たち、妻や兄弟までも、すべて家長のものでした。家族制度とは別に、ローマには市民制度があり、軍務に就いた者だけが参政権を持っていたため、当然ながら男性に限られていました。

「男だけが家族の儀式の権威なれるという考えは納得できないけど、妻や娘だけでなく、兄弟や息子も家長のものだったなら、女だけが抑圧されていたとは言えないな。それに、市民権が権利と義務の相互関係に基づいていた以上、軍務に就かない女が含まれなかったのも、仕方ないかも」

しかし、ギリシャ哲学やキリスト教がこの問題をややこしくしました。ソクラテス、プラトン、アリストテレスはみな、同性愛者の女嫌いでした。さらに、ギリシャ哲学を学び、後にイエスを神として崇拝したパウロは、イエスを個人的に知るイエスの母マリアを中心とする女性グループと対立しました。パウロは、イブのせいでアダムが堕落したという神話を引用し、東方マリア崇拝を排除しようと、女性を劣った存在として貶めました。ローマ軍と同盟してローマ・キリスト教を受け入れたゲルマン人の一つ、フランク族は、その影響で、女性相続権を制限しようとしましたが、ヨーロッパにおける女性の地位は依然として平等でした。多くの女王がいて、女性修道院長は教会内でも大きな力を持ました。

「女教皇さえいたとウワサに聞いたよ」

実際、多くの修道院は貴族が設立し、未婚の娘をその修道院長に添えていました。これは、王権や外国の略奪から財産を守るためで、そこには男女の修道士だけでなく、多くの騎士、召使、職人、農民が暮らし、貧民、病人、捨子、旅人さえ受け入れる一種の地域社会福祉施設でした。中には、森の中に一人で暮らし、村人に占いや薬草を供する風変わりな人もいました。

歴史

2024.10.21

2024.11.19

2025.03.08

2025.06.12

2025.07.16

2025.10.14

2025.11.03

2025.11.14

大阪芸術大学 哲学教授

美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る