サービスサイエンティストとして、サービスの本質的な理論を提唱し続ける松井さんとパナソニックで実際にCX・CSに向き合い、お客様へのサービスを提供されている今村さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。 (聞き手:猪口真)

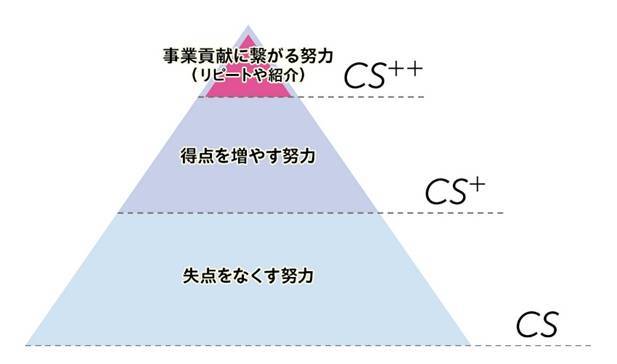

松井 パナソニックさんのCSには、「CS/CS+/CS++」という3つの定義があります。これはサービスサイエンスの理論とも親和性が高い考え方です。「失点をなくすCS」と「得点を増やすCS」に分けると、失点をなくすCSは「CS」の領域で、カスタマーサービスやサポートでペインの時間を最小化します。例えば、壊れたらすぐに直すといった対応です。一方、得点を増やすCSは「CS+」と呼んでいる領域で、カスタマーサティスファクションで喜んでもらう活動です。さらに、事業成長にもつながるCSが「CS++」で、ここがカスタマーサクセスになります。カスタマーサクセスは、お客様のウェルビーイングを実現し、「パナソニックを選んでよかった」「次も選びたい」「友だちにも勧めたい」と思っていただけるような領域です。そういう意味で、今村さんたちが整理されている内容と非常に親和性が高いと思っています。

猪口 CSを戦略的に計画していくためには、自社の現在地と、目指すところを明らかにする必要がありそうです。

松井 CSは2段構造になっていて、1階部分は①「製品やサービスの機能発揮」です。製品の性能が悪かったら機能発揮ができないので、まずは品質を高めなければなりません。お客様に機能を使いこなせるようになっていただくことが製造業のサービスにおけるファーストステップです。

この1ステップだけでは事業に貢献できません。その上に②「顧客の行動変容をサポートするサービス」を乗せることで、事業成果に結びつきやすくなります。この2ステップが、カスタマーサクセスの山頂に向かうための大事な道筋です。①が抜けて②だけでもだめだし、①で止まってしまってもだめで、①の上に②を乗せることが重要です。日本の製造業は①の使いこなしを散々やってきて、品質も上がってきました。ですから、いよいよ②を乗せられるタイミングに来ていると考えることもできます。そしてまさにこのタイミングで、「カジ育」へとたどり着いたのです。

今村 「カジ育」とは、「食育」のように「家事を通した子育て」という意味に留まらない、「家事を通して家族の関係を育む」というコンセプトです。家事を代わりにやってあげるような提供型の効率化ではなく、家族が一緒に家事をしたくなるような関係づくりと、心のウェルビーイングを促す共創型のサービスを目指しています。パナソニックならではの価値を進化させるため、事前期待の的※をモデル化したのが以下の図です。

続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。

-

会員登録

(無料)

会員登録

(無料)

-

ログインはこちら

ログインはこちら