/通俗唯物論は、物理的な人種や階級の存在のみを認め、人間の心を否定してしまった。これに対し、文脈や世界観を重視する解釈学が出てきたが、これはこんどは個人の実在しか認めない社会唯名論に陥った。心や社会のように目に見えないものを客観的科学として解明する方法として大きく役だったのは、数学の関数論だった。/

「彼もカントの延長線だ」

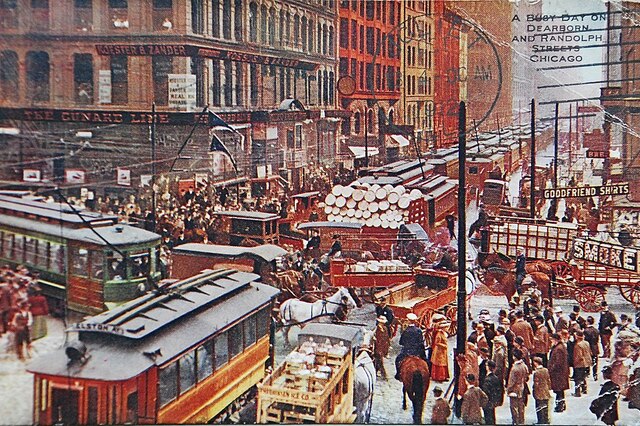

ストラスブール大学の若き新カント派教授ヴィンデルバンド(1848-1915)が指摘したように、精神科学は、解釈学を通じて必然的に「個性記述」、つまり、対象の特殊性を描写するものとならざるをえません。それは、社会は名前のみで、個人しか実在しない、ということで、「社会唯名論」と呼ばれました。しかし、普仏戦争やパリ・コミューンを観察し、北アフリカ、中東、さらにはインドまで旅することで、奇想天外な俗物の巨匠、ル・ボン(1841-1931)は、モンテスキュー(1689-1755)と同様に、社会の実在を確信しました。社会は、個人の総和以上のものです。彼はそれを骨相学、進化論、さらには物理学を用いて説明しようとしました。彼によれば、量はエネルギーですが、それはむしろ人々を退化させ、彼らの野生の集団心を催眠状態として露呈させます。

「ル・ボンは、群衆の中の人々の狂気という現実を露呈させた」

ライプツィヒ大学のヴント(1832-1920)は厳格な唯名論者であり、個々の事実のみを肯定し、科学的な生理学的実験を行いました。しかし、彼は、心身平行論に基づき、心理学と生理学を区別しました。刺激と反応は、理性と意志として意識される。その主観性を心として把握し理解するために、彼はとくに知覚と記憶における錯覚を研究しました。

「ああ、人間が物理的反応以上の反応をするなら、そこに心が働いている」

アメリカでは、ハーバード大学教授の息子、天才パース(1839-1914)がハーバード大学で学び、ジョンズ・ホプキンス大学で論理学の講師となりました。彼は客観哲学を確立するために、概念を対象から人間の行動への数学的関数として定義するという革新的な考えを提唱しました。しかし、海軍天文台の三流学者のニューカム(1835-1909)は、パースの父の支援を受けていたにもかかわらず、パースに嫉妬し、彼の就職と出版を妨害し続けました。

「意外に敵は身近にいるものだ」

裕福なハーバード大学心理学教授のジェームズ(1842-1910)は、親友として、貧窮するパースを支えました。彼は、パースの思想を「プラグマティズム」と名付け、心理学に応用して客観的な科学へと昇華させました。彼によれば、意識とは、脳の数学的関数です。しかし、本人でさえ、与えられた刺激に、どの反応するか、わかりません。したがって、自己説明とは意識そのものではなく、じつ自身の反応に対する事後的な解釈です。例えば、なにかで泣いたとき、彼はその後、悲しかったからだ、と説明します。

解説

2025.01.23

2025.01.25

2025.07.27

2025.07.31

2025.09.08

2025.09.11

2025.09.21

2025.10.05

大阪芸術大学 哲学教授

美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る