日本人のノーベル賞連続受賞に沸く今こそ、日本の科学技術が抱える深刻な問題点と懸念を共有し、社会全体として次世代の「技術立国・日本」のための障害を取り除く努力をせねばならない。

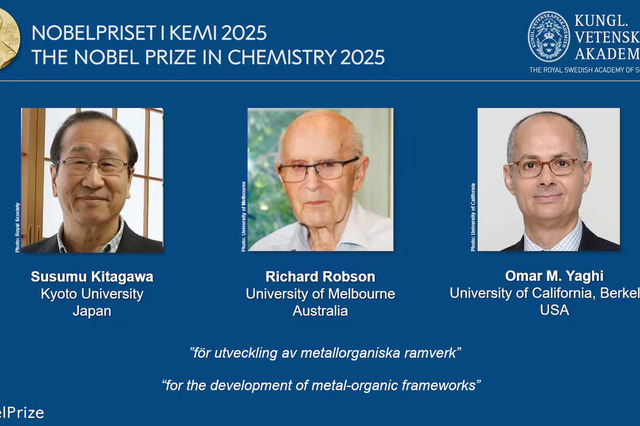

日本人のノーベル賞受賞が続いている。科学技術立国を掲げてきたこの国にとって、まことに喜ばしいことである。長年にわたり研究に身を捧げ、成果を世界に認められた研究者たちの努力と情熱には心から敬意を表したい。

そして同時に、こうしたニュースが、科学技術分野を志す日本の若者に再び夢と誇りを呼び覚ます契機になることを願っている。近年、理系離れや研究者志望の減少が懸念されているだけに、この受賞ラッシュがその潮流を少しでも変えるきっかけとなれば幸いである。

しかしながら、華やかな受賞の陰で、日本の科学技術力の未来には深刻な懸念がある。

最も深い問題は、科学技術研究者、とりわけポスドク(博士研究員)の待遇の低さと雇用の不安定さである。いまや博士号を取得しても安定した職に就けないケースが多く、複数の任期付きポジションを渡り歩くことが常態化している。

研究に打ち込みたい若者が、このような不安定な職業環境に将来を託そうと思えないのは無理もない。人口減少が進む中で、研究職を目指す人材の母集団自体が縮小しているのが現状である。

この問題の根本には、政府による研究支援の絶対的な少なさがある。OECD諸国と比較しても、日本の研究開発投資に占める公的資金の割合は低い水準にずっととどまっているのが現実なのだ。

しかも、近年の政策の方向性には質的な問題もある。すなわち、「政府が重点分野を選び、資金配分を差配する」という発想そのものが誤っているのではないか。国際卓越研究大学制度などは、その象徴的な例である。

科学技術の革新は、往々にして予期せぬ分野から生まれる。数十年先の技術の萌芽を、政治家や官僚が見極めることなど不可能である。にもかかわらず、政府が「重要」とみなすテーマにだけ重点的に資金を投じる仕組みを強化すれば、結果として多様な発想が抑圧され、研究の裾野が狭まった上で「大外れ」に終わる危険性が高くなる。

科学の本質は自由な探究にこそある。国家は方向を指示するのではなく、研究者が自らの関心と問題意識に基づいて挑戦できる環境を整えるべきである。

懸念すべきは、政府だけではない。民間企業の研究投資のあり方にも偏りが見られる。

企業が基礎研究よりも応用研究、あるいは事業化に直結するテーマに注力する傾向が強いのは、経済合理性の観点から理解できる。しかし、それならばこそ、大学など基礎研究機関との連携を深め、長期的な視野で日本全体の科学技術基盤を支える責任を果たすべきである。

社会インフラ・制度

2024.09.18

2024.10.16

2024.11.20

2024.12.26

2025.02.19

2025.03.26

2025.07.24

2025.08.28

2025.10.09

パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長

「世界的戦略ファームのノウハウ」×「事業会社での事業開発実務」×「身銭での投資・起業経験」。 足掛け39年にわたりプライム上場企業を中心に300近いプロジェクトを主導。 ✅パスファインダーズ社は大企業・中堅企業向けの事業開発・事業戦略策定にフォーカスした戦略コンサルティング会社。AIとデータサイエンス技術によるDX化を支援する「ADXサービス」を展開中。https://www.pathfinders.co.jp/ ✅第二創業期の中小企業向けの経営戦略研究会『羅針盤倶楽部』を主宰。https://www.facebook.com/rashimbanclub/

フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る

フォローして日沖 博道の新着記事を受け取る