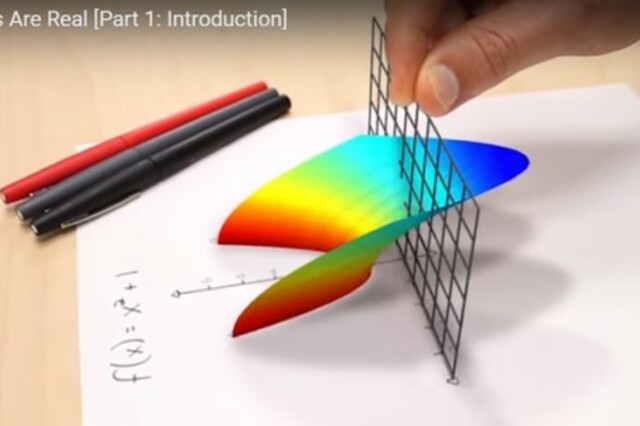

/虚数解は、虚数軸も入れて三次元で見ると、じつは鞍点で、直交方向に進むと、やがて実数解を出すところにたどり着く。経営の多角安定化は、ポートフォリオ的な製品多様化ではなく、事業立脚軸の多足化が必要だ。/

いま世界は、どんな状況なのだろうか。いったん、ミクロ的に考えてみよう。たとえば、いまあなたは、街中でカフェを開店できるだろうか。敷金や改装工事費はなんとかなっても、月々のテナント料、バイトの人件費、光熱費などのランニングコストに耐えられまい。つまり、たとえ開店しても、半年で潰れる。だれがどうやっても、そこに勝算が無いのだ。同じことが、ビル建設、地域再開発についても言える。法外な不動産取得費用、高騰する建設費をどうにか賄っても、その後、その借入金の金利相応にもテナントが入る見込みが立たない。つまり、投資として成り立たない。それは、農業法人などでも同様。区画を整備し、機械化を図って、生産性を向上させても、投資を超える収益が見込めない。

資本主義が確立しつつあった20世紀初頭から、それは好況と不況の景気循環を起こすことが知られていた。原因は、投資と撤退、生産と消費のタイムラグだ。好況になると、余剰資金が生じ、みなが一斉に希望的観測で投資して生産力を増強する。ところが、これが実現すると、じつは生産過剰で、在庫が増大。しかし、それでも物が安売りされ、好況感があり、生活は豊かになる。ところが、この安値に耐えられず、やがて賃金低下、生産設備の放棄、事業撤退、企業倒産が起きる。とはいえ、これも失望が社会で同時的であるために、実際はそのせいでかえって実需を下回ってしまい、在庫不足に。そして、ふたたび投資へ。

この景気循環は、在庫調整三年半のキチン循環、生産設備調整十年のジュグラー循環、建設調整二十年のクズネッツ循環、産業パラダイム調整五十年のコンドラチェフ循環の四つがシュンペーターによって知られている。これらの波が複雑に組み合わさって、景況感が醸し出される、とされる。

だが、1929年の世界恐慌を経験して、資本主義各国政府は、経済政策によって、この波が上下に破綻しないように、財政支出と金利調整で振れ幅を抑える役割を課せられる。ところが、第二次大戦後、資本主義と民主主義が一体化してくると、世論に圧され、実需が回復しない不況下で、財政出動、低金利誘導を行い、通貨過剰になって、名目上の物価が上がり、実質賃金が下がるスタグフレーションに陥り、いよいよ実需を低下させ、不況を長引かせてしまう。また、逆に好況でも、税収増を理由に、やはり世論は政府に支出と低金利を要求し続けるので、通貨供給が実需を上回って、行き場を失った富裕層資金が、生産や消費ではなく、蓄財目的に不動産や株式に向かって、そのバブル的高騰を引き起こす。

経営

2025.04.22

2025.05.19

2025.07.02

2025.08.07

2025.08.13

2025.08.23

2025.12.28

2026.01.22

2026.02.26

大阪芸術大学 哲学教授

美術博士(東京藝大)、文学修士(東大)。東大卒。テレビ朝日ブレーン として『朝まで生テレビ!』を立ち上げ、東海大学総合経営学部准教授、グーテンベルク大学メディア学部客員教授などを経て現職。

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る

フォローして純丘曜彰 教授博士の新着記事を受け取る